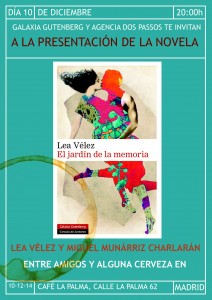

El 10 de diciembre presenté en el Café La Palma, El jardín de la memoria (Galaxia Gutenberg), la novela de Lea Vélez cuya presentación habíamos previsto para el 28 de noviembre pero que no pudo celebrarse a causa del fallecimiento de Carlos Vélez, padre de la autora. El Café se llenó de amigos con los que compartimos unas horas de agradable charla con chocolate. Allí conté que El jardín de la memoria es la historia de Lea Vélez junto a su marido, George Collinson, enfermo de cáncer. Lea lo cuenta sin dramatismo añadido a la agonía de George, y trufa la narración con otra sobre Francesc Boix, un fotógrafo español en el campo de exterminio de Mauthausen y testigo en el juicio de Núremberg, más un episodio determinante en las vidas de la familia de George en Gran Bretaña, que conoceremos a partir de las cartas de Stephen, su hermano pequeño, que en 1957 morirá de leucemia. El jardín de la memoria es, a pesar de lo leído anteriormente, una novela sobre el amor y la vida, cuya belleza excede todo comentario. Hay que leerla para vivirla.

Este es el arranque de la novela:

“Tramadol, Ibuprofeno, jarabe para los picores de Richard y crema hidratante. Ya lo tenía todo. Cuando le di la visa al farmacéutico recordé que me faltaba otra cosa.

-Ah, y un certificado de defunción, por favor.

La sonrisa amable del tendero se quedó congelada. Pronto reaccionó y fue a por él. Volvió con un formulario de los que hay que escribir una letra en un recuadro. Me irritan se tipo de papeles. Pensé que por suerte no lo tenía que rellenar yo y sentí un extraño placer por haberlo dejado desconcertado. Él se puso nervioso sin motivo. Yo estaba tranquila, igualmente sin motivo-

-Me han dicho que lo tenga en casa, por si llega la muerte en mitad de la noche –le dije como si él supiera de quién le estaba hablando.

Él asintió como si realmente lo supiera.

Y es que me siento así. Como si todo el mundo leyera en mis ojos lo que pasa. O quizá es que deseo que lo sepan. Evitaría explicar. No suena muy normal que me presente ante los desconocidos diciendo: “Hola, me llamo Lea y mi marido se está muriendo”.

Antecedentes: Palmira Márquez, agente de Lea Vélez, le escribe este mensaje en 2012

“Lea, acabo de entrar en casa. Había dejado allí tu novela y me encuentro a Miguel emocionado. Lleva 82 páginas y me dice que está absolutamente impresionado, que es perfecta, bella y triste y que no tiene palabras. Veámonos el lunes. Un beso y enhorabuena”.

Han pasado dos años desde que Palmira le enviara a Lea este correo. Ayer, terminando de escribir estas líneas me pareció que había transcurrido demasiado tiempo y se lo pregunté a Lea mediante otro correo, y como estamos inmersos en la novela verité, esto es lo que me respondió: “Si, es alucinante. George murió el 2 de noviembre de 2011. Yo terminé la novela esas Navidades y se la debí enviar a Palmira en febrero de 2012, más o menos. El tiempo, el tiempo, inexorable, el maldito”.

Escribe Lea en la página 55:

“Yo no soy el centro de esta historia. Lo es George. Es su vida. Es su infancia. Es su muerte. Vale, yo estoy aquí, tecleando esto. ¿Valentía? No lo creo. Mi única valentía es la de la lucha contra el pudor”.

Voy a adentrarme ya en este libro que me causó tanta impresión, diferente en esta segunda lectura aunque no menos impactante, incluso mejor, diría, intercalando breves lecturas como muestra de la intensidad del texto. Los que lo han leído les gustará recordar algún pasaje, y los que aún tienen la suerte de leerlo por primera vez, les ayudará a comenzar su lectura esta misma noche.

George, Lea, Stephen…

Stephen es el hermano de George y también de Ray y de la pequeña Gilly. Una familia rota por la enfermedad de Stephen, un crío de solo 10 años que en 1957 está en el hospital a causa de una leucemia. Lea rescata las cartas de este niño y las de sus padres, sobre todo de Connie, la madre cariñosa y sufriente que lleva el dolor de su niño enfermo sin remisión y de Tom, su marido, un ser que el propio George tiene en muy poca estima. Lea entra en ese universo infantil que nos llega a través de las cartas, de las dulces cartas de Stephen y de su madre, y en alguna ocasión también de sus compañeros de clase, y crea un clima de magia melancólica como solo sabe hacer un escritor con oficio cuando trata con materiales tan sensibles como los que subyacen en este libro.

Página 111. Un emocionante pasaje de la historia de amor cómplice entre George y Lea:

“He visto su cuerpo desnudo, hace un momento en la ducha. Mi marido es un residente de Mauthausen con aroma a jabón de alquitrán y a crema Neutrógena.

-Tienes la cabeza llena de tumores y no has perdido la memoria, ni la capacidad de hacerme reír, ni el buen humor, ni el amor. Rebosas paciencia, nunca te quejas y eres feliz. Eso es ser un genio, mi amor. Un puto genio de la muerte.

Me aprieta más la mano.

-Nos reconocimos al instante

-Yo temblé por dentro en cuanto entré en el bar y te vi fumando junto a tu guitarra. Quise esconderme de ti.

-Llevabas un vestido blanco.

-No me acuerdo.

-Yo sí. Escapabas de mis ojos y eso me irritaba.

-Tenía miedo de que me gustaras demasiado… y de que no te fijaras en mí.

-Y ya lo ves… dio la casualidad de que sí.

–No es casualidad que haya un violinista en este barco –dije citando al capitán Bligh, el capitán de la Bounty. Esta es otra de nuestras frases familiares.

Le besé. Me estrujé contra su cuerpo.

-Es la libertad de la infancia.

-¿Qué?

-Esto. Me muero, os pierdo y extrañamente… me siento feliz. No hay misterios, no hay temores, hay esto y saberlo me hace libre. Es lo que te decía antes.

Le miré emocionada. Él cerró los ojos y dijo:

-Orson Welles sabía de lo que hablaba con aquello de Rosebud.

Me eché a reír. Los dos comenzamos a reír. ¿Dónde voy a encontrar otro genio de la vida que me quiera? ¿Otro que sepa qué demonios es Rosebud, qué significa verdaderamente la frase del capitán Bligh o dónde se busca la felicidad? Michael y Richard entran en la habitación y nos ven reír. Se ponen a jugar en el suelo, con los coches de carreras, sobre la alfombra, junto a esta cama que a los adultos nos parece tremenda y que para ellos es el mejor juguete de su infancia”.

Otra de las frases favoritas de la casa, como dice Lea, es “No hay nada peor que cortarse el dedo con un papel”, y como sé de la querencia de Lea Vélez por la poesía, le recuerdo uno de los poemas de Ángel González que más me gustan:

¿Sabes que un papel puede cortar

como una navaja?

Simple papel en blanco,

una carta no escrita

me hace hoy sangrar.

Dos momentos para sonreír:

- La puta metáfora del tigre (lo dice así antes de contarlo con detalle):

“Un oncólogo al que le pedimos una segunda opinión utilizó estas palabras para describir el cáncer de mi marido: “Mire, esto es como si viene un tigre, ¿vale? Nosotros tenemos una pistola y le disparamos. El tigre se marcha herido, pero al poco vuelve. Le disparamos de nuevo, pero la bala no lo mata… y así unas cuantas veces. Al fin nos quedamos sin balas y viene el tigre… y nos come”.

- El ecógrafo historiador:

El descubrimiento del ecógrafo llamado Paco Ordóñez, es divertidísimo [En la presentación pregunté por Paco Ordóñez mientras leía este párrafo porque Lea me había dicho que iría, y allí estaba, efectivamente]. Lea, que está escribiendo en paralelo a la historia de George, la de fotógrafo Francesc Boix, durante el tiempo que está preso en Mauthausen, y que al final de la guerra puede testificar en el juicio de Núremberg, nos vuelve a hacer reír. Mientras Ordóñez maneja la máquina de ecografías, ambos mantienen una charla que, en principio quiere ser intrascendente, como es preguntar por el nombre de Lea, de dónde viene o si es un diminutivo, y resulta que se descuelga como un experto en la Segunda Guerra Mundial y en especial en el Juicio de Núremberg. El hombre del ecógrafo, frente al que estaba Lea, “con las tetas fuera. Embadurnadas…” conocía al dedillo la historia de Boix, y tras corroborarla con ella, Lea escribe: “Efectivamente, mi examinador de tetas tenía razón…”.

Pág. 192: “Solo cuando el cáncer amenace el equilibrio del mundo, el hombre encontrará la voluntad para detenerlo. Porque cualquier enfermedad puede curarse si hay interés político y social para ello. Desgraciadamente, el remedio contra el cáncer no entra en los planes de estudio de las escuelas, ni en los programas electorales de los políticos, ni siquiera en las conversaciones cotidianas. El cáncer no apetece. Eso lo sé muy bien. Me he enterado de la peor manera posible”. [El caso de nuestro Ébola es claro].

Traigo a colación esta historia:

En el último tercio del siglo XVIII, Percivall Pott, un cirujano de un hospital de Londres advirtió un marcado crecimiento de los casos de cáncer de escroto en su clínica. Sus pacientes eran invariablemente deshollinadores, niños huérfanos obligados a trabajar como aprendices en lo alto de las chimeneas para limpiar los tiros de cenizas. El doctor Pott lo describió como una enfermedad que produce una úlcera en el escroto, dolorosa, irregular y de mal aspecto que nunca había visto antes de la pubertad. Tenía claro que no estaba asociada a ninguna enfermedad de transmisión sexual y advirtió que los deshollinadores pasaban horas en contacto corporal con las cenizas y que estas se alojaban en ese lugar en donde entonces, a causa de la escasa higiene, terminaba formando las úlceras. En aquel tiempo había en Gran Bretaña más de 1.000 deshollinadores de menos de quince años, huérfanos que eran entregados a bajo precio “como aprendices” a los maestros deshollinadores. Estos datos, que habitualmente nos cuenta la historia, tienen también reflejo en la literatura que a veces nos presenta con toda crudeza la realidad de la época que vive y describe el escritor. Es el caso de Dickens, que en su novela Oliver Twist pone en boca de un oscuro y malévolo deshollinador llamado Gamfield, ante el director del orfanato donde malvive Oliver, esta frase: “Quiero un aprendiz y estoy dispuesto a tomarlo”. Poco más adelante la suerte salva a Oliver de ser vendido a Gamfield que ya ha mandado a otros dos aprendices a la muerte por asfixia en las chimeneas.

Es a partir del descubrimiento de esa enfermedad por el cirujano Pott cuando se ponen en marcha denuncias públicas y se aprueba en el Parlamento las leyes que acaban con aquella masacre infantil y, por ende, con la epidemia de cáncer de escroto entre los deshollinadores.

Cuando de niños veíamos Mary Poppins qué poco imaginábamos esta realidad. Pero qué poco se conocen esas realidades y qué lento va todo en materia de investigación, y qué poco se quiere contar y cuánto oscurantismo vivimos aún con todo esto. Siendo yo un joven, en la cuenca minera donde vivía, recuerdo que nos llovía el hollín que expulsaban las chimeneas de las fábricas. ¿Sabemos hoy si aquello también produjo algún tipo de cáncer? La industrialización que acabó con la Arcadia feliz que Armando Palacio Valdés lloró en su Aldea perdida trajo consigo esplendorosos momentos de euforia y años de penuria que aún se resisten a acabar. Las dos películas que mejor reflejan esos años están entre ¡Qué verde era mi valle! de 1941, y Full Monty del 97.

A través de la historia del cáncer podemos decir que libramos una cruenta batalla en la que hay victorias y derrotas, campañas de heroísmo y supervivencia y en medio de todo, heridos, condenados, olvidados y muertos, como escribió Siddaharta Mukherjee, premio Pulitzer 2011 en El emperador de todos los males. Una biografía del cáncer (edit. Taurus).

Este libro no es solo un viaje al pasado de Lea y de George, de Stephen y de Boix, sino también un itinerario personal hacia la mayoría de edad de la escritora y, tras la lectura, de todos nosotros. El jardín de la memoria es un libro sobre la dignidad de la vida y de la muerte. Es una novela sobre la realidad y es un testimonio que Lea necesitó dejar a modo de crónica de una enfermedad antigua –que hace años solo se mencionaba entre murmullos- que ha sido un azote letal y hoy, a pesar de los avances importantes de la medicina continúa mostrando su peor cara. Lea Vélez ha construido un alegato biográfico sobre la enfermedad y sus metáforas, parafraseando a Susan Sontag, que va más allá, para erigirse en una cima de amor a George, de comprensión con el hecho que le tocó vivir y de generosidad con los lectores, al poner en nuestras manos una novela que enseña a vivir en circunstancias adversas, una novela para llorar pero también para sonreír, una novela que transcurre página a página inmersa en la muerte pero que también rezuma pura vida.

Escribe Lea en la página 60:

“Tengo miedo a no recordar porque sé que el futuro querrá borrar los momentos traumáticos”.

Yo quiero agradecer a Lea Vélez, hija de Carlos Vélez, el hombre que puso en marcha la literatura con dignidad y con mayúsculas en la televisión de los años 70 con el programa “Encuentros con las letras”, quiero darle las gracias, decía, por haber luchado contra el pudor, por la valentía con que ha afrontado esta historia que nos engarza con lo mejor del ser humano, incluso en la adversidad más cruel. Si alguno de vosotros admira a Emmanuel Carrere, a Karl Ove Knausgard o a Philip Roth, encontrará en El jardín de la memoria a una escritora capaz de la proeza de levantar ese gran edificio que es la novela autobiográfica como lo han hecho los más grandes escritores.

Final

Carlos Vélez escribía poemas a su hija Lea. Este, acompañaba a una grabadora que su padre le regaló en su cumpleaños, el 16 de mayo de 1993, año en que ella acababa la carrera de periodismo. Yo le pedí leerlo en homenaje a su padre, y ella, con el sí, escribió también esto:

“Ha sido muy reciente que me diera cuenta de hasta qué punto mi vida ha estado llena, rodeada y fraguada con versos y poemas, que es la pasta de la que están hechos algunos corazones”:

POEMA

¿Está niña que acaba periodismo

y se lanza a la calle, o a la buhardilla,

comenzará a escribir en bastardilla

O seguirá pensando?

No es lo mismo.

Leer, reflexionar, mirar. Aprismo,

Portismo ilustradísimo, carilla

para dictado… Esta chiquilla

estará hoy sola al borde del abismo…

Más sola que la una,

alerta la mirada, presto el paso,

temiendo el pisotón,

de espada pluma,

y este magnetofón

para contarlo.