Tres horas en el Museo del Prado es un libro de Eugenio D´Ors, que es mucho más que un recorrido por las diferentes salas de un museo. Es, sobre todo, una forma de expresar su mirada sobre los fundamentos estéticos del arte. El pasado26 de diciembre yo estuve tres horas en el Museo del Prado con motivo de la exposición de Ingres (1780-1867), un recorrido estético y armonizante, abierto para las mentes inquietas y los corazones sensibles hasta el 27 de marzo. Entrar en el Museo del Prado es un ejercicio de expansión del espíritu comparable a otras magnas manifestaciones estéticas, como disfrutar de un concierto o de una ópera en el Teatro Real, por ejemplo, Rigoletto, de la que hablaré también.

INGRES

Jean-Auguste-Dominique Ingres vivió una época controvertida, ya que los críticos de entonces no supieron ver su grandeza, que ellos identificaron como una reacción al Romanticismo que encabezaba Delacroix. Me referiré en estas líneas a uno de los aspectos del artista que tanta bulla levantó en su tiempo: su mirada personal hacia el desnudo femenino.

La bañista

Sobre “La gran bañista”, cuadro conocido también como “La bañista de Valpinçon”, dice Baudelaire que la mujer representada en el lienzo “requiere de una mirada penetrante para descubrir que parece carecer de huesos y articulaciones…”, y es verdad, porque mirada con detenimiento se confirman algunos deliberados errores de perspectiva como el hombro derecho que aparece algo caído; también la parte inferior de la espalda, demasiado larga, así como las caderas y las piernas, bastante planas, o los pies, resueltos sin demasiado empeño. Esto es algo que se aprecia en otros cuadros de Ingres, en los que los pies están extrañamente resueltos o son excesivamente largos. No obstante todo esto, la imagen brinda una sensación de calma y goza de una belleza serena, lo que Ingres envuelve en un entorno claro y armonioso, sin aristas: solo hay que observar el codo izquierdo, que queda oculto por el ropaje de las sábanas.

La gran odalisca

Ingres vivió muchos años en Italia (llegó a Roma gracias a una beca que obtuvo en 1801), y allí pintó “La gran odalisca”. A partir de este cuadro, el cuerpo femenino será un ideal de belleza y una referencia para sus obras más heterodoxas. Ingres adoptará la forma del pelo medio oculto, inspirándose en La Fornarina de Rafael, que llevará hasta el magnífico “El baño turco” que pinta con 82 años. Toda la obra del artista es una ruptura con los neoclásicos y con las pinturas de David, de cuya escuela provenía en su formación primera. Su apuesta hacia la sensualidad y al erotismo en el desnudo hace que Paul Valéry escriba: “El pincel de Ingres persigue la gracia hasta llegar a hacer de sus seres, monstruos. Para él, la espalda nunca es lo suficientemente oblonga, el cuello suficientemente flexible, el muslo nunca es bastante liso…”

El baño turco

A pesar de todo ello, incluso por todo ello, también en “La gran odalisca” Ingres se separa de la perfección rafaelesca para reflejar en sus desnudosel erotismo y la voluptuosidad, apreciables por sus sensibles volumetrías y, en el caso claro de la odalisca, en cómo mira al espectador. Para este cuadro Ingres realizó bocetos, uno de ellos presente en esta exposición, resuelto en grisalla, en el que, en un tono aún más naturalista muestra una de las partes del cuerpo de la modelo que en el gran cuadro queda semitapado por la sábana. Ingres fue un pintor que ejerció de forma clara una influencia en Picasso, gran admirador de sus imágenes femeninas.

Estudio para el baño turco. Obsérvese que la mujer tiene un tercer brazo

Pero Ingres es también un artista que plasma en sus cuadros una visión de la historia sorprendente, insólita, que entra en conflicto entre el canon clásico y el gusto romántico. Como dice Umberto Eco: «Nada expresa mejor esta distancia que la comparación entre la extraordinaria maestría técnica de Ingres, con su sentido de la perfección que a sus contemporáneos tal vez les restaba insoportable».

El resto del tiempo lo pasé deambulando por los pasillos y salas del Museo, deteniéndome en algún cuadro que me llamara poderosamente la atención: Patinir, Caravaggio, El Bosco, Tiziano…, y así llegué a algunas salas en las que no había estado nunca, como las del Taller romano. En una hermosa sala cuajada de ventanales y un suelo de mármoles tricolores, me detuve ante la pieza principal. Era una estatua de Ariadna, dormida tras haber sido abandonada por Teseo en una playa de Naxos. Como nunca se sabe dónde tiene uno la suerte, la joven Ariadna sería rescatada por Dionisio, el dios con quien llegaría a tener cuatro hijos. Tallada en mármol, esta escultura del año 150 d.C., fue restaurada en el taller de Bernini en el siglo XVII.

Ariadna en la sala del Taller romano del Prado

RIGOLETTO

El 16 de diciembre asistí a la representación de Rigoletto en el Real -en una producción de la Royal Opera House Covent Garden de Londres-, invitado por mi amigo Daniel Romero-Abreu, un joven empresario que mezcla con sabiduría sus genes gaditanos y alemanes. Tiene el Teatro Real algo de patio de corral de comedias cubierto por la pátina de su pasado burgués y aristocrático. Aquella noche me encontré con varios asturianos que pasan en Madrid la mayor parte de sus días porque han descubierto, como yo, que la capital ofrece múltiples incentivos mundanos, una forma peculiar y fácil de convivencia que no se encuentra en otras ciudades. Saludé a Paloma y a Enrique, y a sus dos hijos, guapos y sonrientes; a Marta y a su otro Enrique, y desde la fila de atrás me tocó un hombro Antolín, un médico afable con el que había hecho un trabajo editorial a principios de los años 90 en Oviedo y al que me gustó volver a ver.

Rigoletto

Guiseppe Verdi, autor de la música de Rigoletto, vivió dos años inmerso en la vida cultural parisina y tras leer Le Roi s’amuse, la obra de Victor Hugo, que podríamos traducir por “El Rey se divierte”, aborda el tema de la acción del poder contra los indefensos, y estrena en 1851 nada menos que en La Fenice de Venecia. El personaje de Rigoletto, absolutamente shakespeariano por su ambivalencia entre lo mostruoso y lo frágil, no es de recibo ante los ojos de la censura que hace que la ópera se suspenda y no vuelva a estrenarse hasta treinta años después.

El problema era que, tanto el letrista, Piave, como Verdi, trasladaban los personajes de Victor Hugo a la ópera y representaban a Francisco I como un seductor cínico, lo que era inaceptable en aquel momento político. La carta del poderoso decía así:

«El gobernador militar de Venecia, señor Gorzkowski, deplora que el poeta Piave y el célebre músico Verdi no hayan sabido escoger otro campo para hacer brotar sus talentos que el de la repugnante inmoralidad y obscena trivialidad del argumento del libreto titulado “La maledizione”. Su Excelencia ha dispuesto, pues, vetar absolutamente la representación y desea que yo advierta a esta Presidencia de abstenerse de cualquier ulterior insistencia al respecto».

Así que a Verdi no le queda otro camino que intentar negociar algunos cambios, como trasladar la acción de la Corte de Francia a Italia, y sustituir los nombres de los protagonistas. Al que vemos hoy, pues, no es el Rey de Francia sino el duque de Mantua, y el jorobado, que se llamaba Triboulet, es nuestro Rigoletto, que desde entonces encabezaría el título de la ópera, ya que antes, como señalaba la censura, se había estrenado como “La maledizione” (“La maldición”). Hubo más cambios pero estos fueron los esenciales.

En estos días ocurrieron más cosas, pero el espacio es muy corto, o mi educación antirollo me pide ir terminando. Y no todas las cosas fueron tan “elevadas”, aunque sí muy atractivas, como haber vuelto a ver El golpe, dirigida en 1973 por George Roy Hill, y protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, a los que secundan un plantel de magníficos actores. Una peli ingeniosa, divertida, sorprendente en su final, incluso tras tantos años. Espléndidamente contada.

Newman y Redford en una escena del final de «El golpe»

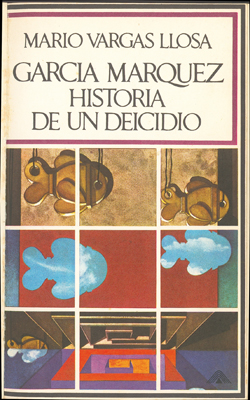

Faltaría solo un libro para completar este periplo cultural navideño. Este fue uno de los títulos fetiche para mí desde que supe que era inencontrable a no ser que pusieras sobre el mostrador del librero un buen puñado de dólares. El libro en cuestión es Historia de un deicidio, de Mario Vargas Llosa, una primera edición de 1971 de Barral editores. Un lujo que ahora se une a otros libros míticos que afortunadamente ya tenía –Nueve novísimos poetas españoles, la antología de Castellet, y Diario de un artista seriamente enfermo, de Jaime Gil de Biedma- y que ahora, gracias a la reina y a su equipo de Dos Passos, formará parte de mi trilogía de “incunables”.

El «incunable»

Hace unos días, mi nieta Marina me preguntó que para qué servía la literatura, una pregunta que su profesor suele formularles de vez en cuando y que me parece muy oportuna para hacer pensar a sus alumnos de 16 años, que son los 16 años de hoy, donde todo está dispuesto para distraerse, nada que ver con los míos. Aún no le he contestado porque la pregunta tiene bemoles pero este final de los libros que me conmueven y me remueven – y me transforman, que diría Joan Margarit- me parece oportuna. Al menos para mí, la literatura, junto con el cine, el teatro, la música y la pintura, pero sobre todo la literatura, no es un compartimento separado de la vida, no es un hobby, como se decía antes, no es un entretenimiento, como algunos secuaces de la derecha más cavernícola se están encargando de subvertir. Sin literatura la vida sería tan pobre que no sé qué haría yo a estas alturas si no hubiera conocido a Holden Caulfield, a Alonso Quijano, a Anna Karenina, a Fermín de Pas, a Gregorio Samsa, al comisario Maigret, a Meursault, al capitán Ahad y a Alicia, o no me hubiera adentrado en los territorios míticos de Yoknapataupha, Santa María, Macondo o Comala. Porque todo esto forma ya parte inalienable del imaginario más real de mi vida.

- Alicia se aburría…

- Simenon, por Ben Heine

- ¡Moby Dik a la vista!

Quiero recordar una parte del discurso del poeta José Hierro al recoger en Oviedo el Premio Príncipe de Asturias en su primera edición de 1981 porque tiene algo de respuesta a la pregunta del profesor de literatura. Hierro lo dijo en tiempos de inestabilidad política en los que unos meses antes se había intentado perpetrado un golpe de estado con la clara intención -los golpistas no buscan otra cosa-, de devolvernos a la caverna franquista de la que nos había costado salir cuarenta años:

«Este acto es significativo porque supone un reconocimiento de algo que no siempre los gobiernos toman en cuenta: los valores de la cultura. Las dictaduras ponen la cultura -una sola, la suya- al servicio de su política. Las democracias se ponen al servicio de la cultura, la aceptan como es. En el fondo es una tarea inteligentemente política. Porque de la misma manera que constituía una torpeza la pregunta de Stalin refiriéndose al Papa: ¿Con cuántas divisiones cuenta?, resulta poco inteligente preguntarse con cuántas divisiones cuenta un investigador, un músico, un poeta. Para muchos, un poeta -que en la escala de valores utilitarios constituye el más bajo escalón- es, en el mejor de los casos, esa voluta que adorna el pináculo de un edificio. Pero ese objeto considerado poco más que objeto decorativo, y al que se rompe y arroja al vuelo despiadadamente, puede causar enormes daños en su caída. Pongamos un nombre a esa voluta -Federico García Lorca- y sabremos, desde el punto de vista público, el daño que hizo al ser derribado».

El lúcido y conmovedor Ángel González… Acabo de rendirle homenaje en mi blog, qué menos.

Hasta aquí he llegado de la mano de Lasheras, un amigo que vale por mil (tengo tres o cuatro amigos así, no más, pero quién necesita más de tres mil o cuatro mil amigos…)