Este 12 de enero recién pasado se han cumplido ocho años de la muerte de Ángel González. Las líneas que van a continuación las escribí por petición expresa de Emma Rodríguez, periodista y directora de Lecturas sumergidas (lecturassumergidas.com), que publicó en su apartado de PASIONES. Emma siempre supo que una de las mías fue este poeta a quien leí y admiré y seguí leyendo y admirando tras haberle conocido en 1985 con motivo de un libro homenaje que los amigos que entonces formábamos el grupo poético «Luna de Abajo» le dedicamos, y que se llamó Guía para un encuentro con Ángel González.

La noche antes de que Ángel González muriera, hablé con él por teléfono. No con él directamente, en realidad nos hacía de intérprete su mujer, Susana Rivera, por su teléfono móvil. Ángel había sido hospitalizado días antes, de forma que en cuanto yo dije: “Dile que mañana voy a verle”, Susana no tuvo necesidad de repetir lo que Ángel contestó, porque yo lo había oído alto y claro: “Que no se le ocurra”. Debí imaginármelo porque conocía bien el pudor de Ángel, así que no tuve más remedio que sonreír y decirle que “de acuerdo, que en cuanto saliera del hospital volveríamos a quedar”.

En 1980 yo formaba parte de un grupo poético en Asturias llamado Luna de Abajo que publicaba solo libros de los autores que admirábamos. Eran libros estéticos que durante unos años se convirtieron en referencia, y muchos poetas querían publicar allí sus versos. Una tarde, asistimos a una lectura pública de poemas de Ángel González y al final del acto le abordamos, con la ingenuidad que da la inexperiencia, para enseñarle los libros que habíamos editado y para decirle que queríamos hacerle un reconocimiento en el que se recogieran testimonios de sus amigos de generación y en el que también se publicaría un antología de su obra y una extensa bibliografía. Le propusimos lo que parecía imposible que nadie le hubiera pedido antes: hacerle un libro homenaje. Le llevamos un par de ejemplares de los dos números publicados anteriormente –el suyo sería el tercero de una colección que hacíamos con mucho mimo y detalle a pesar de los escasos medios económicos de que disponíamos– y a él le gustó mucho la idea. Ángel nos dio su dirección postal en Albuquerque y quedamos en escribirnos para ir pergeñando a distancia un número que sería extraordinario.

Mantuvimos una correspondencia fluida en la que le íbamos contando las diferentes secciones, los posibles colaboradores, el título del libro, y aquellas cartas exultantes que iban y venían a América creó en nosotros una sensación de que todo era posible si se ponían en marcha los suficientes elementos para conseguirlo. En este caso fueron muy pocos: una idea y alguien que creyó en ella, y porque todos creímos en lo que estábamos haciendo el resultado fue algo hermoso y cargado de energía y buen hacer al que llamamos Guía para un encuentro con Ángel González (el título fue idea de él porque nosotros aún arrastrábamos un halo edulcorado que a Ángel no le iba en absoluto). Los colaboradores formaban un equipo de excepción: Caballero Bonald, José Agustín Goytisolo, Juan Marsé, Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, Paco Ignacio Taibo…, entre muchísimos más que no dudaron en mandarnos sus textos, casi a vuelta de correo. Una de las anécdotas, mientras confeccionábamos el libro que hacía tiempo estaba en la conversación de los amigos de Ángel en Madrid, fue que Paco Rabal se encontró con uno de ellos en el Óliver y pidió entusiasmado colaborar con un texto que, naturalmente, nosotros aceptamos con el mayor de los regocijos.

Rabal contaba que después de un rodaje en Cuba, y ya en la cama con una mujer, a punto de culminar vio un libro de Ángel sobre la balda que estaba frente a sus ojos en la cabecera de la cama…, pero será mejor reproducir esa parte del texto. Cuenta Paco Rabal: “La noche cálida, el ron genuino (del que no recuerdo el nombre pero sí sus efectos) acompañaban el ritmo de la música sabiamente prendida y un rayo de luz que daba sobre el lomo excitante de los libros… A punto de subir al cielo mis ojos se encontraron con un título, Grado elemental, de Ángel González. Salté hacia él y lo atrapé: ¡Grado elemental! ´Por favor –suspiraba la muchacha–, te lo regalo, pero ven…´ Se interrumpió un placer para caer en otro”.

Ángel participó con entusiasmo en nuestro libro y él mismo seleccionó sus poemas en una antología que sigue siendo única. Una autoantología temática y comentada que él dividió en las cuatro partes sustanciales de su obra: Historia, Sobre la música, Biografía y Tempus irreparabile fugit. En cada una de ellas escribió una introducción para contextualizar los poemas elegidos; así, por ejemplo, en Biografía: “Escribir sobre mí mismo es una forma de explicarme, de poner en orden mi mundo, de reconocerme (de reconocerme, en cierto modo, también como los médicos reconocen a los enfermos)…”. En el apartado de Historia escribió: “Poesía social, civil, comprometida, crítica… Esas eran las tendencias que dominaba en el ambiente literario –y no solo en el de España- cuando comencé a publicar mis poemas…”. En Sobre la música: “Antes que un tema, la música es un motivo, un asunto que me sirve de vehículo para exponer otros temas: el tiempo, la nostalgia de algunos momentos vividos, el amor, la precariedad del destino humano…”; y en Tempus irreparabile fugit, expresó: “La percepción del paso del tiempo me produce mayor desazón que la figura de la muerte –de mi propia muerte, quiero decir–. (Mi muerte significa la ausencia, el alejamiento definitivo de la vida, y presiento que en ese oscuro reino de la no-existencia nada habrá que pueda herirme…”.

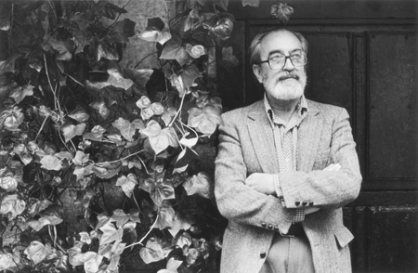

Grupo Luna de Abajo con Ángel González. Langreo, 1985

Ángel González dijo en Contra-Orden (Poética por la que me pronuncio ciertos días): “Esto es un poema / Aquí está permitido / fijar carteles, /tirar escombros, hacer aguas…” , una declaración que practicó también en su vida pública, o mejor dicho, privada, porque González, a pesar de ser un poeta reconocido, un profesor universitario cuyo nombre está en los textos escolares y se estudia en muchas tesis doctorales, ensalzado con los premios de más prestigio, y académico de la Lengua, celebraba la vida entre sus amigos con una naturalidad y una frescura que hacía que a todos nos gustara compartir con él las noches de Madrid, su ciudad adoptada, o en Oviedo, su ciudad natal, la ”ciudad de sucias tejas” como la cantó en un soneto. En «Máximas mínimas», escribe: “Los liliputienses, revelando una grandeza de espíritu que para sí quisieran las razas más altas, no hacen leña del árbol caído. / Hacen palillos de dientes.” Estos poemas, llamados poemas-chiste, esconden un trasfondo a veces moral, de doble intención, incluso malintencionada, siendo al mismo tiempo muy reflexivos. Son poemas que desbaratan lo convencional y tratan con desparpajo cualquier tema “serio”, muy característico del comportamiento habitual de Ángel González.

Otro ejemplo con el que vulgariza la imagen de la perfección, la de un dios como incansable arquitecto del mundo, es el poema «Eso lo explica todo», y dice así: “Ni Dios es capaz de hacer el universo en una semana. / No descansó el séptimo día. / Al séptimo día se cansó”. También fue un maestro de los juegos de palabras, del humor inteligente y de la ironía. González era un hombre al que los fastos del mundo le traían sin cuidado. Vivía con frugalidad, aunque bebía con generosidad, y desde que en 1972 se fuera a la universidad de Alburquerque, Nuevo México, a impartir clases de literatura, volaba a Madrid al menos un par de veces al año, y al llegar llamaba por teléfono a sus amigos para organizar su estancia lo más agradablemente posible. Se acostaba tarde, o mejor temprano, o sea, al amanecer, a esa hora imprecisa y sucia del amanecer que tampoco le gustaba a otro de los poetas de la generación de Ángel González: Carlos Barral. Se levantaba para comer, leía, y al anochecer se tomaba su primer J&B o Ballantines, “con hielo, en vaso bajo” que pedía –y bebía– con una solvencia imposible de superar. Salía luego a cenar con sus amigos, que siempre estábamos dispuestos a disfrutarlo, y estirábamos la noche, sobre todo las noches de verano, entre risas, hasta que un cliente desconocido entraba a tomarse el desayuno y nos saludaba con un “buenos días”.

Su vuelta a Madrid era siempre motivo de regocijo y cada año, a su llegada, Juan Cruz lo entrevistaba para El País. Alguien dijo una vez que los camareros de Madrid se alegraban al saber que Ángel González había llegado a la ciudad.

Del buen humor de Ángel González podría contar muchas anécdotas. Rescato una que refleja al hombre ocurrente, con una poderosa capacidad para improvisar. Fue en México, con su amigo, el editor Pepe Esteban, mientras buscaban la tumba de Cernuda. Tras varios intentos, en uno de los cruces de caminos del inmenso cementerio, Ángel le soltó esta cuarteta: “El poeta Luis Cernuda / tiene buena información; / cuando viene Pepe Esteban / se cambia de panteón”.

Un año antes de irse a América publica Breves acotaciones para una biografía, con el que abre una nueva etapa en el tratamiento de sus poemas. Él mismo diría entonces que la tendencia al juego y a derivar la ironía hacia un humor que no rehúye el chiste, la frivolización de algunos motivos y el gusto por lo paródico serían las características de su poesía.

Ángel tenía una vena irónica que practicaba con gracia natural. Esa ironía y ese gusto por dar una vuelta de tuerca a las palabras tienen sin duda una raíz asturiana, región que, como se sabe, cuenta con una historia de cargado matiz político y social, que ha vivido etapas durísimas y que, de sus primitivos recursos del campo y del mar, se erigió en una de las más importantes industrias del carbón y del acero, las cuales hubo que reconvertir en los 90 y emprender nuevos desafíos empresariales. Una tierra hermosa, de naturaleza exuberante, en donde la buena cocina es uno de los valores más recomendados. Este es el lugar en el que creció nuestro poeta, al que, como a tantos de sus paisanos, le gustaba cantar canciones de su tierra. Y hay una canción popular, que todos los asturianos oyeron alguna vez cantar a sus madres, titulada A la mar fui por naranjas, cuyo segundo verso dice, “Cosa que la mar no tiene”. Es una letra algo surrealista, como corresponde a ese marcado acento irónico y es al mismo tiempo una canción muy poética: “A la mar fui por naranjas / cosa que la mar no tiene. / Ay! mi dulce amor, / este mar que ves tan bello, es un traidor”.

Pues bien, hace algunos años, el tenor Joaquín Pixán publicó un CD con cinco versiones musicales para tres poemas inéditos de Ángel González, y encargó al poeta que escribiera tres letras que se basaran en tres canciones populares de su tierra y que varios compositores pusieran después la música. Una de las canciones elegidas por Ángel fue precisamente esta de las naranjas y la mar, y dándole la vuelta, este fue el resultado:

Tiene naranjas la mar.

Las olas son verdes ramos,

la espuma es blanco

azahar.

Y tus pechos, en la fronda

de las olas y la espuma,

son dos naranjas saladas

cuando te bañas desnuda.

Cuando te bañas desnuda,

tiene naranjas la mar.

En una calle del Oviedo antiguo, en 1985. Foto: Pepe García

Ángel era un mago con todo lo que tocaba, no solo con las palabras, sino también con la guitarra y el piano, porque la música fue otro de sus grandes temas, hasta el punto de decir que si sus poemas andaban con tanta frecuencia por los suburbios de la música, era porque se consideraba un músico frustrado. Y con la música como fondo escribió poemas importantes, como «Penúltima nostalgia», «La trompeta», en homenaje a Louis Amstrong, o en este, en el que juega con el apellido del músico húngaro Bela Bartok, asociándolo a la palabra harto, para lograr este efecto:

Estoy bartok de todo,

Bela

Bartok de ese violín que me persigue,

de sus fintas precisas,

de las sinuosas violas,

de la insidia que el oboe propaga,

de la admonitoria gravedad del fagot,

de la furia del viento,

del hondo crepitar de la madera.

Resuena bela en todo bartok: tengo

miedo.

La música

ha ocupado la casa.

Por lo que oigo,

puede ser peligrosa.

Échenla fuera.

Mi relación con Ángel González fue siempre de camaradería. A él le gustaba compartir las horas con los amigos y era un buen conversador. En los agradables encuentros veraniegos en Oviedo, o en Lastres, disfrutando también de la playa, pasamos jornadas inolvidables compartiendo las horas con amigos como Juan Benito Argüelles, otro de sus incondicionales de la juventud perdida, Emilio Alarcos Llorach, que contaba unos chistes simpatiquísimos con los que se reía a mandíbula batiente, con Paco Ignacio Taibo I, generoso y divertido como un niño travieso, con Susana Rivera, la esposa de Ángel, inteligente y jovial, y con una fortaleza que hizo que yo la rebautizara como Susi Robles, y con infinidad de amigos que pasaban unos días con nosotros y se iban, como Orlando Pelayo, Daniel Sueiro, José Agustín Goytisolo, Pepe Caballero Bonald…, «Amistad a lo largo», que cantó Jaime Gil de Biedma. El recuerdo de aquellos días me lleva a este poema de Ángel: “Al final de la vida, / no sin melancolía, / comprobamos / que, al margen ya de todo, / vale la pena. // Nada de lo restante permanece”.

Querido Ángel, tú lo has dicho mejor que nadie. Lo has escrito en el prólogo de ese libro memorioso de Paco Ignacio Taibo que tan cervantina y sabiamente tituló Para parar las aguas del olvido: “El necesario, inevitable olvido deja zonas borrosas que la memoria trata de aclarar. Ese esfuerzo es, ante todo, un acto de amor, porque el amor empieza con el recuerdo”.

Portada, de Helios Pandiella, para el libro homenaje a Á. G. 1985